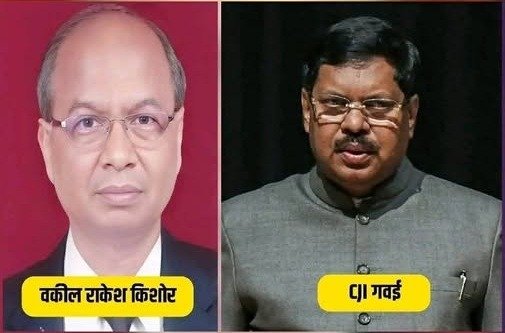

जैसा की हम सभी जानते है भारत की न्याय व्यवस्था सदियों से विश्व की सबसे सशक्त न्यायिक संस्थाओं में गिनी जाती है। संविधान के रचयिताओं ने न्यायपालिका को न केवल कानून की व्याख्या करने का अधिकार दिया, बल्कि उसे लोकतंत्र की आत्मा भी माना था । लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह आत्मा बार-बार सवालों के घेरे में आई है — कभी किसी विवादित टिप्पणी के कारण, तो कभी किसी पक्षपाती निर्णय के कारण। हाल ही में जिस तरह एक अधिवक्ता ने भरी अदालत में जूता फेंककर अपनी नाराज़गी जताई, वह केवल एक व्यक्ति का असंयम नहीं, बल्कि एक बड़े जन आक्रोश की झलक है, जिसे अनदेखा करना आसान नहीं होगा।

संवेदनशीलता बनाम जन भावना

आज आवश्यकता है कि नीचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालतों तक के न्यायाधीश इस बात को समझें कि समाज में बढ़ता असंतोष केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि न्यायिक संवेदनशीलता की कमी का भी परिणाम है। जब न्यायाधीश किसी प्रकरण पर टिप्पणी करते हैं, तो वह केवल कानूनी दस्तावेज़ नहीं होती, बल्कि वह समाज की चेतना पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए न्यायधिशो की उकसाने वाली बयानबाज़ी या सामाजिक असंतुलन को बढ़ाने वाली टिप्पणियों से बचना न्याय की मर्यादा का मूल होना चाहिए।

क्योंकि आज भले ही किसी अधिवक्ता ने अदालत में जूता फेंका हो, पर उसका आधार कहीं न कहीं जन आक्रोश ही है। यह वही जनता है जो न्यायपालिका को लोकतंत्र का एक मजबूत और सशक्त स्तंभ मानती है, और जब उसे यह लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसका भरोसा डगमगा जाता है। इस स्थिति में यदि हम केवल उस अधिवक्ता को दोषी ठहराकर कह दें कि यह “भारत की आत्मा पर हमला” है या “संविधान पर हमला” है, तो हम अपने वास्तविक उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं।

संविधान केवल ग्रंथ नहीं, एक आचरण है

अगर हम सच में संविधान की बात करते हैं, तो हमें पहले उसे पूरी निष्ठा से लागू करना होगा — हर नागरिक के लिए, हर समुदाय के लिए। संविधान का अर्थ केवल अधिकार देना नहीं है, बल्कि समानता सुनिश्चित करना भी है। लेकिन जब कुछ वर्गों को जाति या धर्म के नाम पर आरक्षण, विशेषाधिकार या कानूनी सुरक्षा दी जाती है, और दूसरे वर्ग को उस ही कानून का डर दिखाकर मौन करा दिया जाता है, तो यह संविधान की आत्मा के विरुद्ध है।

आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ वर्गों को बोलने की आज़ादी “अधिकार” लगती है, जबकि दूसरों के लिए वही बोलना अपराध माना जाता है। यह असंतुलन लोकतंत्र को कमजोर करता है। अगर हम सच में संविधान के संरक्षक हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय का तराजू किसी विशेष धर्म, जाति या वर्ग की ओर झुका हुआ न लगे।

अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की राजनीति

भारतीय समाज का सबसे बड़ा बल उसकी सामाजिक विविधता है — परंतु यही विविधता जब वोट बैंक या तुष्टिकरण का माध्यम बन जाए, तो यह समाज और देश के लिए विष भी बन जाती है। आज हम देखते हैं कि “अल्पसंख्यक संरक्षण” के नाम पर एक समुदाय को असीमित सहूलियतें मिल रही हैं, जबकि बहुसंख्यक समुदाय — विशेषकर हिंदू समाज और सनातन परंपरा — को बार-बार “असहिष्णु” कहकर नीचा दिखाया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म या संस्कृति की बात करता है, तो उस पर तुरंत कठोर कानूनों की तलवार लटक जाती है। लेकिन जब वही काम कोई दूसरा वर्ग करता है, तो उसे “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” का नाम दे दिया जाता है। यह दोहरा मापदंड केवल समाज को नहीं, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाता है।

न्याय के दो पैमाने क्यों?

हमें यह भी सोचना होगा कि हमारे न्यायालय कुछ घटनाओं पर तुरंत सख्त रुख अपनाते हैं, जबकि कुछ पर मौन रहते हैं।

-

जब देश के सैनिकों पर पत्थर फेंके गए, तब अदालतों ने इसे लोकतांत्रिक विरोध बताया, लेकिन यह नहीं देखा कि वह लोकतंत्र पर नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला था।

-

जब अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोज़र चले, तो न्यायालयों ने इसे “कानूनी प्रक्रिया से परे” कहा, लेकिन यह नहीं देखा कि उन अपराधियों के कारण कितनों की ज़िंदगियाँ उजड़ी थीं।

-

और जब नेताओं पर हमले हुए, तो अदालतों ने कहा कि “राजनेताओं को मोटी चमड़ी का होना चाहिए।” क्या यह टिप्पणी न्यायसंगत है? क्या किसी व्यक्ति पर हमला इसलिए स्वीकार्य हो जाता है क्योंकि वह सत्ता में है?

इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को अपने दृष्टिकोण में संतुलन लाने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि अदालतें एक वर्ग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हों और दूसरे के प्रति कठोर, तो यह न्याय नहीं, पूर्वाग्रह कहलाएगा।

जूता फेंकने वाला कौन है — अपराधी या संकेतक?

यह सही है कि किसी भी स्थिति में हिंसा या असम्मान का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि वह अधिवक्ता, जिसने अदालत में जूता फेंका, केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि जन आक्रोश का प्रतीक है। जब आम जनता की आवाज़ अदालतों तक नहीं पहुँचती, जब उसे लगता है कि न्याय की देवी ने उसकी ओर आंखें मूँद ली हैं, तो उसके भीतर का विश्वास टूट जाता है। यह वही क्षण है जब लोकतंत्र की नींव हिलती है।

अतः इस घटना को केवल “न्यायपालिका पर हमला” कहकर खारिज कर देना एक बड़ी भूल होगी। बल्कि इसे एक चेतावनी संकेत के रूप में देखना चाहिए कि जनता का एक हिस्सा अब न्यायिक असंतुलन से आक्रोशित है।

न्यायपालिका की आत्म समीक्षा आवश्यक

भारतीय न्यायपालिका को अब आत्म समीक्षा करनी होगी।

उन्हें यह समझना होगा कि समाज की भावनाओं को दरकिनार कर केवल विधिक तर्कों पर चलना पर्याप्त नहीं है। न्याय केवल कानून की भाषा में नहीं, बल्कि संवेदना की भाषा में भी बोला जाना चाहिए।

यदि न्यायालय अपनी भाषा और अपने दृष्टिकोण में संवेदनशील रहेंगे, तो जनता का विश्वास और बढ़ेगा। लेकिन यदि न्यायपालिका ऐसे निर्णय या टिप्पणियाँ देती रहेगी जो समाज को बाँटें या एक वर्ग को नीचा दिखाएँ, तो यह विश्वास हमेशा के लिए खो जाएगा।

भारत का संविधान कहता है — “We, the People of India…” यानी शक्ति जनता में है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका — ये सब जनता की सेवा के लिए हैं, न कि जनता से ऊपर। यदि जनता में असंतोष है, तो इसका अर्थ है कि व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर हुई है।

इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि जूता किसने फेंका, बल्कि यह है कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों?

जब तक न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी को केवल विधिक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से नहीं देखेगी, तब तक ऐसे आक्रोश दोहराए जाते रहेंगे।

हमें याद रखना होगा कि न्याय का असली अर्थ केवल सजा देना नहीं, बल्कि समाज में समानता, संतुलन और संवेदनशीलता स्थापित करना है। तभी हमारा संविधान सच में जीवित रहेगा — हर नागरिक के लिए, हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए।